القـنـــاع الإفـريـقي..

إيماءات رمزية ذات أبعاد متعددة

عرفت الأقنعة التي سادت منذ خمسة قرون، قبل التاريخ بزمن محدد، واعتبرت جزءاً من الحياة الاجتماعية والروحية للمجتمع الإفريقي.. وكان الهدف منها، هو تخليد ذكرى الإنسان، أو حتى الحيوان، أو لتمثل روح الأجداد الذاهبة إلى الأعلى، والمتحكمة في قوى الطبيعة الجبارة، من ريح ومطر وفيضانات… ولمواجهة الأرواح الشريرة، والحيوانات المتمثلة في وحوش الغابة وكائناتها الأخرى… وسعى الإنسان الإفريقي عبر القناع الذي ينحو حيناً للغموض والإثارة، وحيناً آخر للتخويف وإيقاع الرهبة في قلوب الناس، إلى قهر تلك القوى والتعبير عن منظومة أفكاره.. وحاول الإجابة عن الأسئلة الفلسفية الكبرى المرتبطة بالموت والحياة…

وهكذا كانت الأقنعة، طبقاً للتقاليد الشعبية وسيلة بين عالم الأحياء وعالم الأموات، لأنها تمثل في نظرهم الطوطم الذي يحمي القبيلة من جانب، كما تمثل أرواح الموتى الأقربين، حماة القبيلة وأفرادها من جانب آخر.

لقد كان للأقنعة في كل هذه دور رئيسي، لذلك لا يمكن مقاربة الفن الإفريقي بالفنون العالمية، إلا من خلال استيعاب تاريخ الفن العام، وتفسير تطوره وتفرعاته، في ضوء الحاجة البشرية إليه، حيث يتأكد الفن دوماً كضرورة معبرة عن تطور وعي الإنسان المرتبط بعمله في مواجهة الطبيعة ومعركته في سبيل البقاء.. لذلك ارتبط الفن الإفريقي مثل أي فن بدائي آخر بالمظاهر الرئيسية للثقافة الإفريقية كالأساطير والشعائر الدينية والمجتمع والاقتصاد والسياسة..

فما هو هذا الفن؟

وما هي خصائصه ووظفته؟؟

وكيف أصبح أحد أهم المصادر الأساسية للفن الأوروبي الحديث؟

بداية اقتصر ازدهار هذا الفن ـ الأقنعة ـ على مناطق غرب ووسط أفريقيا التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى منطقة البحيرات الكبرى ومن منطقة جنوب الصحراء إلى روديسيا ووسط أنغولا، إنها منطقة السهول والغابات البدائية التي تقطنها قبائل من بانغو والسودان.

أما القبائل الرئيسية المنتجة للأقنعة فهي القبائل المتواجدة في غرب أفريقيا مثل قبائل: باغا، مانادي، كيسي، دان، بايلي، غورو، وآشانتي في منطقة الأطلسي وساحل غينيا، وفي نيجيريا قبائل فون، بينينن ياروبا، أيبو، أيجو وأيبيبو.

وإذا انتقلنا إلى الجنوب سنجد قبائل بامون وايكوي في الكاميرون وقبائل فانغ وكوتا في الغابون، وفي وسط أفريقيا تتجمع بشكل رئيس حول حوض الكونغو، القبائل الكبيرة مثل قبيلة كونفو، لولوا، شاكوي، لوبا، بامبي سونغي، ليغا، مانغبيفو وقبيلة أزاندي.

وتعتبر ” تشاد ” من أشهر البلاد التي عرفت الأقنعة وبرعت فيها، وبصفة خاصة قبائل ” البورورو ” التي عرفت بجمال نسائها وحسن ملامح رجالها.. ومن هنا جاء التفنين في إبراز هذا الجمال النسائي وهذه الملامح الطيبة ونقلها على شكل أقنعة.. لذلك لم نجد اهتماماً بغير الوجوه، مثل المناطق الأخرى حيث نحت الجسد كاملاً بما فيه الوجه كان هو الشكل الغالب على التماثيل.

ومع هذا فالقناع يقترب تماماً من فكرة ” ما بعد الموت ” إذ يشبه ” الهيكل العظمي ” أو الجمجمة بالتحديد، فلا أثر في القناع للعينين ـ واجهة أي جمال ـ ولا أثر كذلك لشعر الرأس ـ أحد عناصر الجمال ـ ولا أثر أيضاً للأسنان.. أي أن القناع عادة ما يمثل الوجه الإنساني ـ أو الحيواني ـ مفرغاً.. وهو لهذا يعد فناً رمزياً عند قبائل ” البورورو ” وليس واقعياً أو حتى تعبيرياً.

وقد طورت كل قبيلة من تلك القبائل أسلوبها الفني التقليدي بالرغم من أن الأعمال الفنية الأولى ترجع إلى عصر ما قبل الميلاد كما هي الحال في رؤوس ” نوك ” و رؤوس قبيلة ” إيفي ” التي ترجع إلى القرن الثالث عشر، إلا أن دراسة فن النحت الأفريقي تقوم بشكل أساسي على تصنيف وتحليل النماذج الموجودة فعلاً وعلى ما جرى خلال المائة والخمسين سنة الماضية.

فمثلاً في غرب أفريقيا كان الأسلوب السوداني يميل نحو التجريد الهندسي، كما في أقنعة قبائل ” بامبارا، ودوغون، وبوبو “، وكانت الأعمال تعتمد معالجة الوجه الإنساني من زوايا حادة، وكثيراً ما تحدد السمات الإلهية للشكل الحيواني، وهي طريقة ينتج عن إسقاط التفصيلات منها نوع معين من الخصائص التذكارية، حتى أن قبيلة ” بوبو ” ذهبت في طريقة المعالجة الهندسية إلى أبعد من ذلك في الأشكال الملونة التي تتكون من مربعات ومثلثات ثابتة ومتماثلة، يقابل ذلك الأسلوب الطبيعي المتبع في الساحل الغيني عند قبيلة ” باولى، ودان، وياروجا “.

أما كون ذلك سمة تقليدية ترسخت في هذه المنطقة، فهذا يتضح من خلال رؤوس ” ايفي ” التي ترجع إلى القرن الثالث عشر والتي تعتبر أكثر النماذج واقعية في الفن الأفريقي كله.

وفي الأقنعة التي تصور الأسلاف الأوائل عندهم، نجد خصائص الرأس تعالج بطريقة طبيعية دقيقة حيث يعطى الرأس حجمه الكلي. وتلك الصور ترجع إلى التفاعل المنسجم بين الأشكال والخطوط والمساحات التي تكون حجماً عضوياً ثلاثي الأبعاد، وتتجلى نفس هذه الطبيعة الرائعة أيضاً في الأقنعة عند قبيلة ” باولى ودان “.

وبالنسبة لقبيلة ” دان ” تبرز الأقنعة شيئاً من السمة التذكارية في قياس الأجزاء المنفردة، يرافق ذلك تعديل ذكي في الألواح التي تحدد الشكل وفي السمات التي تشير إلى التحول في العناصر السودانية.

على وجه العموم فإن أسلوب السودان وساحل غينيا يتجلى بشكل أوضح في الطريقة الخاصة لقبيلة ” سينوفو ” التي سكنت المنطقة وهي طريقة تمتزج فيها السمات الطبيعية والتجريدية.

ويعتبر أسلوب قبائل بلاد ” كوبا ” (الكونغو كينشاسا ) و ” ولوبا ” أسلوباً طبيعياً، بينما يعتبر أسلوب ” بيميي، وسونغي، وليغا، وأزاندي ” أسلوباً تجريدياً بشكل عام.

فعلى سبيل المثال نجد أقنعة ” ليغا ” تتسم بأجزاء وخصائص تعرف بجمالها الطبيعي المصقول بما يشبه تلك التي عند ” باولى “، بينما نجد بالمقابل الأقنعة عند ” ليغا ” تبسط الخصائص إلى خط على شكل قلب يحدد مساحة مقعرة يشطرها خط الأنف العمودي إلى شطري.

ولكن إلى حد كبير، وجدت أكثر أنواع التجريد درامية في أقنعة ” كفويبي ” عند قبيلة ” سونغي ” وتتكون هذه الأقنعة من تجاور أشكال تكعيبية ضخمة، وتنقسم الجمجمة إلى قسمين بخط في اللوح أو إشارة تشبه عرف الفرس في وسط الرأس تكمل خط الأنف، وتشكل العينان اسطوانتين بارزتين أو مقاطع مخروطية، بينما يكون الأنف عبارة عن مثلث، أما الفم فيكون مستطيلاً، ويغطي السطح كله بأخاديد متوازية تطلى بألوان متضاربة من الأبيض والأسود أو الأحمر والأسود.

إن الطبيعة في الفن الإفريقي مع ذلك لا تعني الواقعية أو الإخلاص للطبيعة، فهناك في الواقع، حتى في أكثر النماذج طبيعية، توتر بين التقيد بالشكل الطبيعي وبين عدم ذلك، وهذا التوتر يوجد في كل الفن الإفريقي.

وبالرغم من كل هذا الاختلاف في التوكيد لدى الأساليب القبلية والأنواع المتعددة للأعمال الفنية، نجدها تشترك كلها في قوة التعبير. والتعبيرية في الواقع، هي جوهر الفن الإفريقي كله، الذي يكمن تأثيره الجمالي على وجه التحديد في التوتر الدرامي بين التقيد بالشكل الطبيعي وبين تحريفه، وفي زوال ذلك التوتر.

فالأقنعة تكشف عن حرية كبيرة في التعامل مع الشكل الطبيعي بعد أن تأخذ مهمتها التعبيرية بإلقاء السحر على الجمهور، ومن بين معظم الأقنعة، باستثناء نماذج ” باولي، ودان، ولوبا “، نجد الوجه الإنساني مشوهاً أو مبالغاً فيه من اجل خلق مظهر غريب أو متخيل ولتحقيق تعبير مؤثر أيضاً.

المواد الملحقة في القناع.. تثير الروح الساكنة والأقنعة بصورة عامة هي وجوه كانت تصنع أو تصاغ من أوراق الشجر والورق المقوى إلى جانب العاج والأبنوس والبرونز والخشب فضلاً عن جلود الحيوانات بالإضافة إلى مواد مختلفة تلبس على الوجه أو الرأس وتمثل الأجداد والأرواح والشياطين وطوطم القبيلة وغيرها، بينما اقتصر النحاس والذهب على أقنعة الملوك ورؤساء القبائل.. وكانت هذه الأقنعة توضع في مداخل المعابد والقبور والقصور.. أما أقنعة الحيوانات والطيور فكانت تنحصر في الغزلان والقرود والأرانب والثعابين والأفيال والديوك والفهود.

مع ذلك فإن قوة القناع لا تكمن إلا في المواد الملحقة به مثل الحجارة بأنواعها أوالريش أو العظام أو الجلد أو أسنان أنياب الحيوانات أو مناقير الطيور أو الخرز الملون… وفي بعض الأحيان كانت تضاف مادة عرضية دخيلة من أجل إثارة أو وخز الروح الساكنة، كما هو الحال في المسامير الغائرة في أقنعة وأصنام كونكو، الضخمة والشديدة البروز.

وكل مادة تثبت على القناع لها دلالاتها الرمزية سواء من حيث قيمتها المعنوية في القدرة الإيحائية أو من حيث موقعها… بحيث يشعر مرتدي القناع بان إنسانيته ليست بأكثر من مظهر من مظاهر الروح الكونية التي تتغلغل عميقاً في كل الكائنات الحية وفي كل الأشياء التي تفرزها الطبيعة: حجراً أو شجراً أو نهراً أو بحراً، قد أمدته بالطاقة على أن يتجاوز خصوصيته البشرية ليمتزج بشمولية الروح الكونية، وهو إذ يوجزها في قناع إنما يفعل ذلك ليعبر في أبسط الأشكال تلك عن الشمولية الكبيرة والواسعة.. حيث يصير للجزء الصغير أن يتمثل فيه الكل، وانه باستحضار الحيوانات وظواهر الطبيعة عبر القناع الذي يرتديه يؤكد حضوره في العالم الشامل لا كمركز له ولكن كجزء لا يمكن أن يكون هناك عالم من دونه.

دلالات استخدام اللون في القناع

أما بالنسبة لتلوين الأقنعة، فغالباً ما يستعمل اللون الأحمر، والطلاء الأحمر يستخرج من الطين الأحمر ويمزج مع سائل المطاط وبعض الدهون التي من خصائصها المرونة والمطاطية كما هو معمول به في صبغ الأواني الفخارية أيضاً.

وغالباً ما يجدد تلوين الأقنعة التي تحتفظ بها لسنين طويلة حيث يعاد تلوينها سنة بعد أخرى، وأغلب الأقنعة تلون بخطوط حمراء أو أقواس مختلفة الألوان، وترتبط الألوان بنوع الأقنعة واستعمالاتها المختلفة في المراسيم والطقوس الدينية والسحرية، فمثلاً يستعمل الفنان اللون الأبيض لتلوين الأقنعة التي تمثل الأرواح الشريرة الخطرة والتي تستعمل في طقوس الموتى والدفن وهذا يعود إلى الاعتقاد بأن اللون الأبيض هو اللون الذي يمثل الأشباح والعفاريت التي تظهر في ظلام الليل الأسود.

وتقسم الأقنعة من حيث مادتها إلى نوعين:

النوع الأول: الأقنعة المصنوعة من العاج:

وهي صناعة فنية دقيقة وصغيرة الحجم على الأغلب وتستعمل في الجمعيات السرية والممارسات السحرية كما ترافق الراقصين في الاحتفالات الدينية.

النوع الثاني: الأقنعة المصنوعة من الخشب:

وتستعمل في الاحتفالات العامة وفي البيوت من أجل حماية أفراد العائلة وطرد الشياطين والجن والأرواح الشريرة، وبصورة عامة فإن الأقنعة المصنوعة من الخشب أكبر حجماً وتستعمل من قبل الأفراد في البيوت.

ومثال على الأقنعة المصنوعة من الخشب والتي تعلق في البيوت، أقنعة كُتب عليها تعاويذ أو حكم أو أمثال شعبية، ومن هذه الأمثال ما كتب على قناع من ساحل العاج ما معناه:

” أنت تنتسب إلى الأجداد لأنك تملك لحية، ولكن أبي كانت له لحية أيضاً، وأن هناك شبه بينكما، ولكنكما تختلفان أيضاً، وفي الحقيقة فإن عندك لحية، ولكن يعني هذا أنك أحسن مني “.

ومن الطقوس والتقاليد الدينية والسحرية التي ترتبط بالخشب، هي أن يتقدم الفنان بضحية إلى الشجرة التي يريد قطعها أو قطع بعض أجزائها كما عليه أن يقوم بقطع بعض الأجزاء منها في أوقات معينة أو مواسم معينة، وهذا ما يوفر للمرء ما يتمناه من أخشاب حيث يستفاد منها في منحوتاته، كما يستعمل الفنان في منحوتاته إضافة إلى الخشب العاج والقرون والأصداف والمحار وكذلك وغير ذلك مما يحتاجه في منحوتاته..

وظـيـفـة الأقـنـعـة

وللأقنعة وظائف وإيماءات رمزية ذات أبعاد متعددة تختلف من مكان إلى آخر، فمنها ما ينفرد في معنى واحد من معاني الإشارة إلى القوة الخارقة، ومنها ما تتمثل فيها صفات لعدد من أسلاف القبيلة التي وجدت في الأقنعة الحرز الحريز لصيانة قدسية معتقداتها فبالغت في تزويقها وتزينيه وتنسيق ألوانها لتكون جديرة بما أوكل من وظائف لها، بمعنى في المقام اللائق لسكن تلك القوة المتمثلة في المعتقد والكامنة في كل جزء من أجزاء القناع… وهكذا كان للأقنعة أن تكفلت بالنهوض بما عهد إليها من وظائف دينية وغيرها منذ أقدم العصور. ولنأخذ مثلاً على ذلك وظائف الأقنعة في جزيرة ” هبريد الجديدة ” حيث تقسم الأقنعة فيها إلى ثلاثة أنواع حسب وظيفتها ودورها في المجتمع، هي:

1 ـ أقنعة الشياطين والأرواح الشريرة: وهي أقنعة مقدسة، تعود ملكيتها إلى الجمعيات السرية، وتعتبر هذه الأقنعة المخيفة التي تبعث الرعب في نفوس المشاهدين والتي تصور الشياطين والجن والعفاريت، وتلبس هذه الأقنعة غالباً في الرأس.

2 ـ أقنعة الرقص: وهي الأقنعة التي تلبس خلال الاحتفالات الدينية والممارسات السحرية والأعياد الشعبية، ولهذه الأقنعة خاصية مهمة هي حلول الروح التي تمثل الأجداد والموجودة في القناع في جسد الراقص المقنع والتي تنتقل إليه عن طريق القناع الذي يلبسه، وكل قناع من الأقنعة يمثل روحاً من أرواح الأجداد المختلفة.

3 ـ أقنعة الوجه: وهي الأقنعة التي تستعمل في التمثيل والدراما، وحسب اعتقاد هؤلاء فإن المقنع يتقمص جميع الخصائص التي يحملها القناع إن كان شيطاناً أو جنياً أو روحاً شريرة، ويتحول المقنع إلى كائن آخر أو إلى نفس المخلوق الذي تقمص روحه عن طريق القناع.

وبصورة عامة فإن تلك الأقنعة تظهر بشكل إنساني مزين بالصور والرموز، التي تمثل خصائص الأرواح وطبيعتها، وبهذا تظهر أهمية الفن في إعادة شكل الأرواح والشياطين والعفاريت بشكل إنساني مع إظهار خصائصها، ويعتقد الهنود الحمر بأن هذه الأقنعة هي كائنات حية تلبس في الممارسات الدينية والسحرية.

أما في الكونغو البلجيكية فتستعمل الأقنعة في احتفالات التأهيل وبصورة خاصة الأقنعة المسماة ” ميناكي ” التي تلبس على الوجه وتُرمى بعد انتهاء تلك المراسيم، ويعني ذلك أكثر من رمز ديني حيث أن القوة الكامنة فيها وكذلك تأثيرها السحري ينتهي بانتهاء تلك المراسيم والاحتفالات.

وفي كثير من الأحيان لا تستخدم الأقنعة إلا في مناسبة واحدة، مثل احتفالات الذكرى، فالأسرة الإفريقية تستخدم تماثيل صغيرة تمثل ” صورة أعضائها المتوفين “، ومتى تمت تأدية شعائر الحفل، فقد القناع كل قيمته. وفي حالات كثيرة، كانت عادة إلقاء القناع، تفسيراً لتعدد الأشكال. والفنان الإفريقي يحجم عن تكرار عمل نفس القناع.

فمثلاً في ” الجاد ” يصنع الفنانون أقنعة القبور التي تمثل روح الأجداد وعند موت احد أفراد القبيلة يلقي الساحر أو الفنان بقناع القبور مع جثة الميت كما يضع معها كرة من الطين مرسوم عليها بعض الصور والرموز السحرية الخاصة، ووظيفة تلك الأقنعة والرموز السحرية هي منع الأرواح الشريرة من الدخول مع جثة الميت إلى القبر.

ومن المعروف لدى معظم الأنثروبولوجيين بأن أكثر الأقنعة التي تستعمل في الطقوس الدينية والسحرية تُتلف أو تحرق أو تُرمى بعد استعمالها خلال الطقوس الدينية ومن قبل الفنانين أنفسهم.

لكن ما سقناه ليس بقاعدة، فهناك أقنعة لا تستخدم عادة إلا في الاحتفالات المعدة لتكريم مناسبة من المناسبات… وما تكاد تنتهي تلك الاحتفالات حتى تعود الأقنعة إلى مخابئها الأمينة ـ كما هو حاصل عند شعوب الدوغون ـ حيث تحفظ وتصان في إحدى الغابات الصغيرة والقريبة للسكن إلى حين خروجها مرة أخرى في مناسبة ثانية، وقد يسمح أن يعهد بحفظها في بعض الأحيان إلى واحد من زعماء القبيلة البارزين ممن ينتمون بنسب إلى شيء قدسي من تراب تلك القبيلة وذلك بأثر من دوافع عديدة تتمثل في رغبة في حمايتها وتامين حراستها أو في رغبة في الاحتماء بها من الأرواح الشريرة.

وهناك أقنعة أخرى مرصودة لإرهاب العدو ولإقصاء القوى الشريرة، وهي تحتل مقاماً رفيعاً في الأعياد الأكثر شعبية في أفريقيا الاستوائية، تلك الأعياد التي كانت تقام لإيقاف الأعضاء الشباب الجدد على بعض أسرار الديانة أو بمناسبة الحصاد.

لكن أكثر أنواع النحت أهمية وإبداعاً وحيوية هي الأقنعة التي كان لها دور رئيسي في الواقع في كل أشكال الشعائر ومهرجانات الخصب والطقوس التي تؤدى عند الحصول على عضوية جمعية معينة أو الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وفي مراسيم الدفن أيضاً.

وظيفة مزدوجة

وكانت الأقنعة تؤدي وظيفة مزدوجة، فهي تخفي الذي يتقلدها وتوفر مأوى مؤقتاً للسلف الأعلى والأرواح وقوى الطبيعة، ولذلك كان يظن بأنها خطرة على غير العارفين بهذه الشعائر كالنساء والأطفال الذين منعوا من مشاهدتها.

والأقنعة التي يلبسها الإنسان، سواء كانت على شكل وجه بشر أو حيوان أو مخلوق خيالي، يصاحبها أثناء تأدية الطقوس الراقصة، الآلات الموسيقية الناطقة، وأصبح الشخص الذي يتقنع بتلك الوجوه المستعارة واحداً من الأبطال الأسطوريين الروحانيين الذين جلبوا النعم الكبرى للإنسان، كما أن الطقوس نفسها هي دراما مقدسة تعيد تمثيل حادثة بدائية، ومثال ذلك ما يقوم به أفراد جماعة ” شي وارا ” التي تنتمي لقبيلة ” بامبارا ” في أداء احتفالات الخصب عندهم، حيث يستخدمون نوعاً من الأقنعة مثل ” سيجوني كونن أو شي وارا ” أي الحيوان العامل، وتعتبر تلك الأقنعة نماذج متطورة من جلد الظبي وتلبس بنوعيها الذكر والأنثى. وإذ يبدأ العمل في الحقل ويشرع الشباب في عملهم في صف واحد على إيقاع الطبول، يقوم بتقليد قفزات الظبي، راقصان يرتديان قناع الرأس المصنوع من جلد الظبي، وهما يمسكان بهراوتين.

لقد كانت تلك الرقصة أحياناً لدى بطل الحضارة الذي علم الإنسان بأصابعه وعصاه، كيف يزرع الأرض، ومثلما كانت أقنعة الخصب هذه شائعة لدى الشعب الأفريقي المبدع للفن والذي كان شعباً زراعياً أساساً، فإن الأقنعة المستعملة عند قبول الأعضاء في جمعية معينة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى، كانت شائعة كذلك.

وكان لتلك الجمعيات مهمات مختلفة مثل حماية الشعائر والتقاليد ومباشرة العدالة وتقديم العلاج بالإضافة إلى ممارسة الحرف والفنون، لقد كان لكل جماعة شعائرها الخاصة مثل جماعة ” بورو ” أو جماعة ” أيكويو” بالرغم من أن القاعدة الأساسية كانت واحدة تتمثل بالموت الرمزي وبالبعث.

وهناك نوع آخر من مراسيم الانتقال من مرحلة إلى أخرى، فيتمثل في انتقال الروح من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، إذ تقام طقوس الدفن من اجل تهدئة روح الميت الحائرة ومنعها من إلّحاق الضرر بالأحياء ولضمان انتقالها الآمن إلى الحياة الأخرى.

ولتحقيق هذا أقامت شعوب ” الدوغون ” في مالي على سبيل المثال، احتفالات شعائرية بعد الدفن وقد كان للأقنعة دور رئيس فيها، وكانوا يُعتقدون أن روح الميت خلال الاحتفالات تلك، أخذت تشق طريقها إلى الدنيا الآخرة وأنها تعرضت في تلك الطريق إلى تهديدات من قبل أرواح المخلوقات الأخرى ولا سيما الحيوانات التي قتلها الإنسان في حياته، فإذا ما وصلت الروح إلى مستقرها، تعاد الأقنعة التي أدت مهمتها إلى الكهف حيث تحفظ هناك.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن شعوب الدوغون التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة قرون خلت، تملك سلسلة من الاحتفالات الرائعة سنوياً، أشهرها مهرجان الأقنعة، الذي يمثل أشكالاً حيوانية من مالي، منها الظبي الذي يمثل الوحش ذا القرن الطويل، ثم الضبع الذي يمثله قناع مبقّع بأذنين مستديرتين وفم واسع. أما طائر نقار الخشب فيُرمز إليه بقناع طويل المنقار، كما يُرمز إلى القرد الأبيض بشكل قرد يجلس عند أعلى القناع الخشبي، ويرمز إلى الأرنب بشكل ” الديومي “، وهناك عدداً لا بأس به من الأقنعة يركز على مجتمع ” الدوغون ” نفسه، مثل الصياد أو الراعي، كما يشتمل الاحتفال على الأشكال التي ترمز إلى الشخصيات النسائية، مثل القناع الذي يمثل فتاة شابة تدعى ” ياجول “.

ومن الأقنعة التي تستخدم في الاحتفالات ما هو هندسي الشكل، مثل ” أقنعة حد السيف “، ثم أقنعة الكاناغ المصنوعة على شكل سحلية يعلوها صليب، وتمتاز لونيها الأبيض والأسود، كما يبرز في الاحتفال أقنعة ” سيريغ “، وأشهرها ” السليدي ” المحفور في قطعة خشبية واحدة، ويصل ارتفاعه إلى عدة أمتار. وتزدان أقنعة ” الدوغون ” بأشكال المربعات الهندسية الملونة، إضافة إلى الرسوم القبلية التي تُعرف باسم ” المنازل متعددة الطبقات ” ويقتصر استخدامها على الاحتفالات الدينية والمهرجانات الشعبية.

لكل قبيلة قناعها..

كما أن لكل قرية أو قبيلة قناع خاص بها يمثل صورة لأحد الحيوانات، ويجسد نظرة رمزية للعالم… يميزها عن القبائل الأخرى، ويمكننا أن نحدد لدى أول نظرة أن هذا القناع أو ذاك ينتسب إلى أصول الفن الموروثة من قبائل السينوفو أو البامبارا أو البوروبا أو الأوباري أو قبائل الزولو… فقناع ” كاغانا ” عند جماعة ” آوا ” مثلاً، يمثل أحد الطيور الجارحة وله بعض خصائص الإنسان، ويعلوه صليب اللورين ليصور جناحي الطير المنتشرين أو صورة الإنسان كرمز للخليقة.

أما قناع ” سيراغا ” فهو عبارة عن وجه مستطيل تعلوه لوحة ضخمة حفرت عليها بضعة صفوف من الشقوق العمودية، ويمثل ذلك القناع ” البيت ذا الفجوات ألثمان ” وهو بيت كبير يعود إلى قبيلة المؤسس ويسكنه كبار القسس، وقد ضمت واجهته عدداً كبيراً من الكوى يفترض أنها الأسلاف الأوائل للإنسان.

والقناع عند قبيلة ” أشانتي ” ينقسم إلى جزأين متساويين بواسطة خط العيون الأفقي والذي يكون عند مركز الرأس التام أو في مركز الهيكل الكلي عندما تتوج الرأس أشكال أخرى كالقرون أو ما يوضع على الرأس من أشياء أخرى.

أثر الأقنعة على الفن الأوروبي الحديث

فقد الفن الأفريقي أثره وتأثيره بين الربع الأخير من القرن الخامس عشر والنصف الثاني من القرن التاسع عشر ـ الميلاديين ـ نتيجة الاستعمار الغربي الذي عمل على نهب وتجريد أفريقيا من كنوزها الفنية، بل وانتزاع ملكية تلك الكنوز من مالكيها الأصليين التي تمثل بالنسبة لهم أهمية قومية ودينية.. من اجل ملء متاحف أوروبا الإثنوغرافية.. ولا يجد أحد المستشارين الدوليين في شؤون حماية وحفظ الممتلكات الثقافية ما يقارن به عمليات نهب الكنوز الفنية.. أو إتلافها سوى عمليات الإبادة البشرية التي تعرضت لها شعوب بعض هذه الأقطار.

وهنا نستذكر ما كتبه أحد أعظم المؤرخين الإغريق ” بولبيوس ” قبل ما يزيد على ألفي عام معبراً عن استنكاره الأخلاقي لنهب الثروات الجمالية للبلدان الأخرى، قائلاً: ” ينبغي أن لا تدين المدينة لجمالها إلى النفائس المنقولة من أماكن أخرى، بل إلى إبداع ساكنيها “.

كم كان المؤرخ الإغريقي إنسانا، عندما كتب: ” أنا واثق بأن فاتحي المستقبل سيتعلمون من انعكاسات الأحداث أن لا ينهبوا المدن التي يخضعونها وان لا يستغلوا نكبة الآخرين ليزينوا موطنهم “.

وبرغم من كل تلك الثروات والنفائس الفنية التي أفادت منها ـ نهبتها ـ أوروبا الغربية، إلا أن الثروة الحقيقية في نظر الغربيين جميعاً هي الفنون بشكل عام وفنون الأقنعة على وجه الخصوص.. بعد أن أدرك الفنانون الأوروبيون لأول مرة ـ في مطلع القرن التاسع عشر ـ القيم الجمالية لتلك الأعمال، حينما اخذوا يفتشون عن أساليب جديدة في التعبير، وذلك ما يشير إليه الناقد ” رنيه هويغ ” بقوله: ” كان انتشار الفن الزنجي في مطلع العصر وابتداء من عام 1906 وكانت أقنعة مستخرجة من مخازن خردة نقطة انطلاق لتحرك سيصل بفضل ماتيس والجيل اللاحق له، فلامنك وديران وبيكاسو وبواسطة التاجر بول غليوم خاصة إلى صالات الهواة الجامعين “.

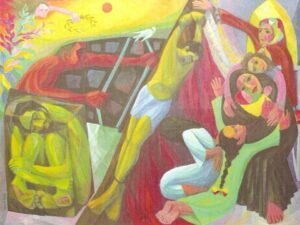

وها هو ” ايلي فور ” الناقد التشكيلي المعاصر، يكشف سر الاهتمام بالفنون الزنجية حين يقول: ” لقد كان الفن الزنجي من نحت وتجسيد ( الأقنعة ) وتصوير ( النقوش الزخرفية ) هو المنبع الحقيقي لجانب من أهم جوانب فنان القرن العشرين الراحل ” بيكاسو ” كما كان هو المفتاح المباشر لكل فناني ” التعبيرية الأوائل.. “، ورغم ادعاء بيكاسو بأنه لا يعرف شيئاً عن أثر الفن الإفريقي عليه ( الفن الزنجي.. لا أدري.. ! ) فإن غير قناع من الأقنعة الأفريقية يمكن أن نعثر عليها في العديد من أعماله وحسبك لوحته الشهيرة ( آنسات افنيون 1907 ) التي يمتلكها متحف الفن الحديث في نيويورك تصور شخصية من شخصياتها تظهر مرتدية قناعاً أفريقياً.

وقد كشف بيكاسو عن القوة الروحية للفن الإفريقي في تلك اللوحة الشهيرة التي أعتبرت نقطة تحول مهمة في فنه في النزوع التكعيبي للفن الحديث، ومهما يكن من أمر تلك اللوحة فإن المؤرخين قد نعتوا بدايات المدرسة التكعيبية باسم الفن الإفريقي لما بين طابعيهما من علاقات متشابكة ومتماثلة وذلك ما يشير إليه د. محمود امهز بقوله:

“.. أن الفن الإفريقي قدم للغربيين، بما يتضمنه من قوة سحرية إيحائية ذات مدلول إنساني، وبما يمتاز به من تبسيط واختزال للأشكال وتقابل المساحات المُقطّعة اصطلاحياً، وتحديد سمات الوجه رؤية جديدة في التعامل مع الواقع، وانطلاقاً من هذه الظواهر في الفن الإفريقي والفنون البدائية عامة، توصل بيكاسو وبراك إلى اكتشاف إمكانية معالجة المدى التشكيلي والأحجام دون الاستعانة بأية وسيلة إيهامية، وذلك عن طريق استخدام ألوان مختلفة للمساحات المتجاورة والمتقابلة بهدف تحديد مختلف الأوضاع التي تشغلها، والتوصل إلى هذا المدى الفضائي لم يتم عن طريقة التجربة الحسية مع الأشياء، بل عن طريق التفسير الذهني للقيم الفضائية التشكيلية “.

أما ” جان لاد ” مؤلف كتاب فنون أفريقيا السوداء فيضيف إلى من تأثروا بالفنون الزنجية مجموعة من الفنانين الألمان وأغلبهم من فناني التعبيرية مثل ” فلامنك، و دوران، وبشتاين “. ونضيف إليهم الفنان التعبيري هيكل، وكرشنر، وغيرهم من الفنانين العالميين أمثال سيزان وبرنكوزي وموديلياني، ولا بد من الإشارة إلى عمل الفنان الروسي الحديث سيرج دياكانوف، الذي استوحى الأقنعة بأسلوب جديد خرج على إطار اللوحة وحدودها واتخذ من وجه صديقته السويسرية ” ميرالدا روشا ” سطحاً للرسم عليه، مستوحياً ذلك من فنون الأقنعة، ففي حوار له مع مجلة فنون عربية قال:

” أنني متيم بفن الأقنعة، أي بالفنون التقليدية غير الأوروبية، منذ طفولتي كنت أرسم على وجوه الأصدقاء ليالي حفلات الرقص المقنعة… إن رسمي قريب جداً من القناع ويمكن أن نرى ذلك على الوجه مرسوماً في الاستعمالات الطقسية التي نجدها في التقاليد الأوروبية… هناك نجد الرسم شائعاً على الوجه وله استعمال مماثل للقناع… “.

وهكذا انتقل الفن الأفريقي إلى أوروبا وأثّر في فنانيهم وفنونهم، أكثر من تأثير أوروبا على أفريقيا ثقافياً وحضارياً، وأصبحت مصدراً أساسياً من مصادر الفن الأوروبي المعاصر، رغم نعت بعض النقاد الغربيين للفنون الأفريقية بأسماء مختلفة سواء بوعي أو بغير وعي، مثل: ( الفن الزنجي، والفن المتوحش، والفن البدائي، والفن الأسود.. )، وغيرها من الأسماء الغريبة التي لا تخلو من العرقية والعنصرية، مع أن الاتجاه الصحيح لتعريفها هو تسميتها ( أفريقية ).

وهذا ما فعله الشاعر الفرنسي ” أبو لينير ” عندما سمى مفردات مقتنياته من الفن الإفريقي بأسمائها ليقول الشعر ويكتشف الجمال: ( التمائم، الرَيش العظيمة، كريات الصمغ، القلائد والأقراط، المرنات الحديدية والمتعرشات، والمحارات ).

وفي الحقيقة احتاج الذوق الأوروبي جهداً ( شعرياً ) ليدرك جمال الفن البدائي لإفريقيا، اقتضى الأمر ذلك الجهد الذي يدعو إليه الفيلسوف ” برغستون ” في التحرر من الإحساس بالواقع الذي طمسته العادات، لذلك ليس محض صدفة أن يكتشف الفنانون المصابون بلوثة الحرية فنون الصحاري الإفريقية الكبرى، وحتى أحدثها، فنون بنين والدوغون، وفنون حضارات نوك وإيغا وساوه، يكتشفونه لا في البحث عن الحرية بل في البحث بحرية.

أخيرا لم يكن ذلك الفن ترفاً أو من صنع الخيال، بل كان جزءاً لا يتجزأ من بناء الإنسان الأفريقي نفسه.. حتى بعد أن تحول إلى تاريخ، مجرد تاريخ، بسبب الاستعمار الأوروبي للمجتمعات الأفريقية، حيث حرمها الحرية، وأوقف بالتالي تدفق الحياة وانطلاق الفن، ففي ذلك تأكيد على أن الفن لا يحيا إلا في ظل الحرية، لأنه أولا وأخيراً تعبير عن المجتمع وانعكاس للحياة.